ビューティシルク シルク美容室 の日記

-

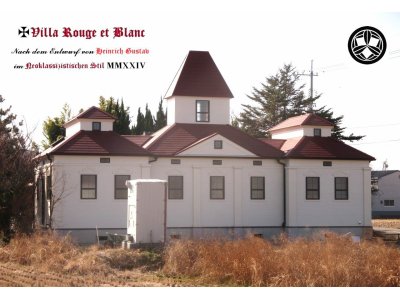

新しく甦りし我が家の別荘

2025.01.16

-

我が家の田舎の別荘は1957年に建てられて以来、我が家族にとって思い出深き物があった。 特に我が親父殿(1921~1980年)は街(東区)のど真ん中に住む事を嫌った為、我が家族は彼が他界するまでは寧ろ此の別荘を中心に住んでいたのである。

本来、余が小学校の低学年時代頃までは我らが※実家は此の別荘から200m程離れた現在も我が家が所有する田んぼの中に有った。(※此の家は今では存在しないが、「本籍地」として残存している)

特に我が親父殿は趣味の「日曜大工」で物置や竈(かまど)、其の他の設備を自分で作っていた位である。

又、其の隣には我が祖父母の家(現在は廃屋)があるので、尚更多くの思い出があるのである。

ところが長き年月が経つに連れて別荘は老朽化が進み、2004年に台風が10回も襲来して以来雨漏りが始まった。 余が其の都度10年に渡り修繕を行ったのだが、流石に2014年頃から修復が困難になり成り行きに任せていた。 其れでも余は1989年以来ずっと週5日は街(東区)のど真ん中に建つ館(実家)から自転車で約6km離れた此の別荘へウェイトトレーニングをしに通っていた。

此の事は普段街のど真ん中に住んで、絵画や文章を手掛けている余にとっては、健康管理、体力向上の為になるのみならず、良き「気晴らし」にもなっていた。

しかし近年になって一部の床に穴が開いたり、一部の窓が変形して開きにくくなったり、そして一部の壁までもが崩落し始めた。

此のままでは倒壊の恐れすらあるのではないかと思われ、「無念ながら最早此れまでか。」と保持する事を断念した。 そして御名残惜しき思いはあれど、2023年の1月に友人と其の知人達の協力を得て驚異的な安価で別荘を解体したのであった。

余は自分のデザイン・設計した「建築作品」は現在の我が実家(✠Deutscher Ritterorden(ドイツ騎士団)の城を手本にBacksteingotik様式で2000年に新・改築)のみで終わると思っていたのだが、 もし余が生きている間に別荘が老朽化して解体、新築を余儀無くされた場合、別荘を第二の「建築作品」として自分でデザイン・設計したいと思っていた。

分野は全く異なるが、Klassik音楽界ではかの大作曲家L.v.Beethoven(1770~1827年)でさえ56年の生涯の中でOper(歌劇)は1曲"Fidelio"のみ、そして Messe(ミサ曲)も2曲(C-dur、D-dur)作曲するのみで終わっているのであるから、余も自分の「建築作品」を2軒造り、後世に残したいと願ったのである。

かつて余がBerlinとBrandenburgに住んでいた頃、余は我が精神の故郷Preußen王国のFriedrich大王陛下(1712~86年)の居城”Schloß Sans Souci”(無憂宮殿)をPotsdamにて度々訪れていた。

そして此の宮殿のRococo様式に憧れて、我が家の別荘も此の様式に似せてデザイン・設計したいとEntwurfskizze(草案図)を描いていたのだが、何分此のRococo様式はKurve(曲線)と複雑な植物模様のRelief(浮彫)と人物像のSkulptur(彫刻)で装飾するのが特徴なので、日本の建築技術や建材ではとてもではないが実現出来そうにない。

かと言ってヨーロッパ諸国(ドイツ、フランス、イタリア)等から建材を輸入する等、著しい物価高、円安の進む今日では不可能に等しい故、残念ながら此の案は断念するしかなかった。

故に日本の建築技術や建材で実現可能な別の西洋建築様式に転換するしかないと決断した次第である。 そこで候補に挙がったのはBarock(バロック) 及びNeoklassizismus(新古典派)様式である。

最終的にRococo様式を引き継いで流行した✠Neoklassizismus様式(1770~1830年頃)を採用する事にして、外観、間取り、内装、等をデザイン・設計したのであった。

たとえ自分で自由にデザイン・設計出来ると言えども故事成語「温故知新」の如く、歴史的建築様式や伝統はPrinzip(原則、基本)として保持して置きながら、其の上に"Individuelle Neuheit"(個性的な新しき物)を創造しなければならない。

此度のデザイン・設計に差し当たって、幾つかのドイツ国内に於ける歴史的建造物(文化財)を参考にする事にした。

例:*Schloß Georgium Dessau, *Schloß Oranienburg,

更には*鳴門市ドイツ館

Dessau市にあるGeorgium城は元来当地の領主であったFürst Franz v, Anhalt-Dessau(侯爵)の弟Johann Georg公の別荘で、貴族出身の建築家F.W.v.Erdmannsdorff(1736~1800年)のデザイン・設計により1780年にNeoklassik様式で建てられている。

そして今日ではGemäldegalerie(絵画館)となっており、余が芸大の学生時代の1992年に我が親友のI.Häußler夫人が当城館の職員として勤務していて、ここで初めて知り合い大変親切に持て成してもらった。

其れ以来、彼女を訪ねる度に当館で共に過ごさせてもらった実に思い出深き城なのである。

Oranienburg城は首都Berlinから北西へ約30kmに位置する城でGroßer Kurfürst Friedrich Wilhelm v,Brandenburg(大選帝侯)の御妃Luise Henriette v,Oranienの為に1651年にBarock様式で建てられている。

東ドイツ時代にはDenkmalpflege(文化財保護)が遅れていたが、ドイツ統一後はPotsdamの”Park Sans Souci”の各城館とBerlinのCharlottenburg宮殿と共に「UNESCO世界遺産」に登録されている。

「鳴門市ドイツ館」は本ブログのプロフィール及び記事に何度も書き記している様に、余が2003年から2016年に渡り計9回も(公共事業としての)個展を開催し、通算2万9303人の入場者を動員した実に思い出深き博物館である。 中央の主塔だけでも十分に「士族」の別荘としての威厳が感じられるのだが、更に左右両方の屋根に何か特徴的な付加物を加えたいと思っていた。 偶然に同時期に購入したCDの表紙のスウェーデンの王宮Schloß Drottningholmの絵を見ると、此の宮殿の両側の屋根が所謂Doppeldach(二層屋根)なので、此れを手本に我が家の別荘の左右両方の屋根も同様にDoppeldach(二層屋根)で構成する事に決めたのである。

ヨーロッパの王侯貴族の宮殿や城館を手本にする等と仰々しき事を書いてはいるが、所詮我が家には昔の「男爵」(爵位第5位)ないしは辛うじて「子爵」(爵位第4位)程度の資産しかない故、限られた予算の範囲内で別荘を新築するしかないのである。

当初、余は別荘を2階建て、屋根裏部屋付きの計7室にする予定であった。 ところが建築会社の社長さんに余のデザイン画を元に建築費用を見積りしてもらうと、余の予算の範囲を大きく超えてしまうので、此れは如何にすべきかと悩んでいた。

すると社長さんは「奧山さん、別荘を思い切って平屋建てにしてみてはどうでしょうか? そうすれば費用を大幅に抑えられますよ。」と提案してくれた。

此れを聞いた時、平屋建てでは不細工になってしまうのではないか?と思い躊躇(ためら)いがあったが、他に解決策が見出せないので、社長さんの提案を受け入れ、改めて平屋建て、屋根裏部屋付きにデザイン・設計を変更した。

すると思いの他落ち着いた美しいForm(形態)に纏まってくれたのである。 良く考えて観れば前記の我が憧れのSans Souci宮殿ですら「平屋建て」なのだから、此れで同じ「平屋建て」に成り、丁度良い結果となったのである。

とは言え2階建てを平屋建てに変更した事により、部屋数が3つも減ってしまう事がどうにも我慢出来ず、真ん中の屋根裏部屋に更に左右両方に屋根裏部屋を(無理やり)追加する事で、1階に3室そして屋根裏部屋3つの合計6室を確保する事になったのである。

ところが我が家の別荘前の道は自動車が通り抜ける事が出来ない程狭い故、「建築基準法」を満たしていない事が、我が館を(余のデザイン・設計を元に)新改築してくれた建築会社の調査で判明した。

即ち別荘を新築する為には、我が家の別荘の敷地に建築業者の車両が出入り出来る4mの道筋を確保しなければならないのである。 そこで別荘前の道に平行に流れる用水を跨いで向こう側の道路に橋を架ける事を建築業者が提案してくれたのだが、橋を架ける費用は思いの外高く、普段使わない橋の為に其の様な出費をするのは非合理であると思えた。

故に余は別荘の北と東を囲む農地(田んぼ・864坪)を買い取り、道に面した部分を4m程埋めて、道を拡張する以外に選択肢は無いと思ったのである。

知り合いの司法書士さんの立ち合いで田んぼの持ち主さんとの交渉の結果、快く田んぼを余に譲渡してくれたである。(※当時の田んぼの価格は戦後最安値であった。)

そして2022年の3月20日には我が別荘の周りの田んぼが正式に我が所有地となり、其の直後田んぼを既存の道沿いに埋め立て、予定通り建設工事に必要な道路を作ったのである。

とは言え我が別荘は所謂「農業調整地域」に属しているので、田んぼを農業以外の目的に転用出来ないと言う厄介な取り決め(条例)がある。 そこで田んぼを埋めて「宅地」の道路に転用するには、先ず此の新設の道路を別荘建設の後にも「農道」として利用すると言う事で、市役所の農業委員会から容易に認定を受けられたのであった。

一級建築士さん及び行政書士さんの調査によると、更に此の新設の道路を「宅地」に登記し直すには、申請後何と11か月もの期間を要するとの事であった。(此れには流石に余も呆れてしまった!)

思いがけない「法の柵(しがらみ)」によって、別荘新築を決心して以来実に2年近くも待たされたのだが、2024年の8月23日に市役所から建築許可がやっと出たのであった。

此度の別荘新築の為のKonzept(基本方針)として、我が館(実家)で成し得なかった事の実現である。

即ち*”Symmetrie”(左右対称)のデザイン、*現代的な物を排除する事(例:テレビアンテナ、エアコンの室外機、温水器、等) *見晴らしの良い自然環境の構成(隣近所に人工的障害物が無い事、周囲に樹木が多い事)である。

要するにヨーロッパの王侯貴族の城館や別荘の如く、現代社会の喧騒さから逸脱出来る建造物である事なのである。 1978年頃、我が家の別荘の周辺が洪水になり床下浸水まで経験しているし、2004年内に台風が計10度も襲来した折には、別荘前の用水が氾濫寸前であった事、其の後の「平成30年7月豪雨」の折にも同様の状態であった。

更に最近では社会不況の影響で「空き巣事件」も多発している事から、洪水及び防犯対策の意味を強化する為に鉄筋コンクリートで高さ60cmの土台を作り上げ、窓(計27個)の内、開閉出来る19個は防犯性の強い「倹飩(けんどん)窓」、そして2個の「天窓」を施した。

有難き事に建築会社の社長さんは此の事を見越して、予め建築許可が出ると直ちに工事に入れる様に万全の準備をしてくれていたのであった。 我が家の別荘の立つ地域は江戸時代に海を「干拓」して出来た土地なので地盤が緩いので、先ず建築基盤を強化する為に金属の杭を何本も打ち込む作業に入った。

そして9月5日より我がデザイン・設計を基に新しい別荘の建設が始まっている。

10月半ば頃には木の骨組みが殆ど出来上がり、別荘の敷地面積のみならず横幅、奥行き、高さの全体的大きさが実感出来る様になった。

設計図で見ても明らかに前身の別荘より全ての寸法でより大きくなるのは判っていたが、いざ実際に建てられているのを見ると、如何に大きくなったかまざまざと実感出来るのである!

ヨーロッパの古典的なÄsthetik(美学)やKunstphilosophie(芸術哲学)の理論で「Schönheit『美』とはBalanze「均整」とHarmonie「調和」とEinheit「統一感」を有し、そして非凡で類稀な存在である。」と定義されている様に、余は自分の芸術作品にこれ等の要素を常に意識しているだけでなく、 日常生活に於いても同様に意識している。

即ち此度の別荘のデザイン・設計に於いてもこれ等の要素を取り入れているのである。 「外観」は前記の通り✠Neoklassik様式にしているのだが、「内装」は幸いにして国産の新登場の壁紙に我が最愛の✠Rococo様式を彷彿させるデザインが3点もあるので、直ちにこれ等を中央の大広間、西の洋間、並びに食事室に採用した。

更にシャンデリアもアクリル樹脂製で安価ながら、同じく✠Rococo様式を再現したデザインがあるので、計4個を取り付ける事にしている。 前記の理由から外観をRococo様式に形成する事を諦めたが、其れでも内装を✠Rococo様式に似せられる事に新な喜びを感じるのである。

又、我が別荘はどうしても在宅時間が少なくなる上、日本では見られない様な個性的で目立つ建物であるので、空き巣に狙われる確率が高くなってしまう。

其れ故に別荘には余り高価な調度品や美術工芸品を置かない事にしている。

(実家には地方の美術館、博物館を凌ぐ程の多数の美術工芸品のコレクションが有るので其れだけで十分である。) そして「防犯対策」として「人感センサーライト」を3個、防犯カメラも3台設置する事にしている。

かつて我が館(実家)が 2000年9月初頭に建築工事が始まり、我が母上の誕生日12月18日に完成した 。

不思議な事に意図的ではないにも拘わらず、此の新しい別荘も前記の我が誕生日に建築工事が始まり、遂に明くる年1月24日に完成したのである!!

我が崇拝するFriedrich大王陛下に習って、我が館(実家)は北ドイツの建築様式でありながら"Maison Belle Rouge"(美紅館)とフランス語で名付けているので、別荘も同様に "Villa Rouge et Blanc"(紅白別荘)と命名したい処である。

扨、別荘の建築費用は全て(3回で)一括払い出来たが、出来上がると当然ながら次には「維持管理費」を計算しなければならない。

因みに日本の所謂「別荘地」(例:・長野県:野尻湖畔、軽井沢、・静岡県:熱海、伊豆、・和歌山県:南紀白浜、・兵庫県:有馬)に於ける1か月分の平均維持管理費は5.5万円程になるらしい。

即ち年間約66万円も費用がかかる事になる。

其れに引き換え我が家の別荘の「維持管理費」は、ざっと計算すると1年間で最大でも14万円以下となる見込みである。

今日の厳しい社会情勢(不景気、物価、エネルギー代高騰、実質賃金の低下)の中で、一般庶民には此れ程の金額が年間生活費に上積みされると相当な負担かも知れない。

しかしながら余は幸運にも今年の2月頃より携帯電話会社の乗り換え、車検の担当業者の変更、そして(観ない)有料衛星放送の解約、等により、新しい別荘の年間維持管理費を僅かに上回る金額が節約出来る様になったのである。(此の事は士族出身で富裕層の余ですら大変有難き事である。)

御蔭で別荘の維持管理費によって従来の生活費に負担が掛かる事は全く無いのである!

其の他にも度重なる電気代の値上げに対抗して、我が館(実家)のシャンデリア(計7台)其の他の照明器具の「電球型蛍光灯」(43個)を全て「LED電球」に交換した事で消費電力が半分になり、電気代を相当節約出来ている。

後期Stoiker(ストア派)の哲学者Seneca先生(BC.4~AD.65)は「王の様な莫大な財産でも愚者が持ち、浪費を続ければ必ず破産する。 僅かな財産でも賢者が持ち、管理すれば少しづつでも増えて行く。」と書き記されている。 更に前記のPreußen王国のFriedrich.Ⅱ世(大王)陛下の御父上であるFriedrich Wilhelm.Ⅰ世陛下(1688~1740年)は"Soldatenkönig"(兵隊王)の異名の通り、自国の軍事力を強化する事に専念された。

其の代わりに他の物事には徹底したRationalisierung(合理化)、Sparsamkeit(倹約)を実行されていたのである。 日本でも「天下人」となり「江戸幕府」を開いた徳川家康公(1543~1616年)も同様に大変な「倹約家」であった事は後世まで語り継がれている。 そして何人もの富裕層(億万長者)並びにフィナンシャルプランナーが「財産を守る為には何よりも先ず、無駄な出費や無意味な浪費を徹底的に排除する事である。」と述べられている。

余もこれ等の格言・金言を常に心得て、新築した別荘を含む全ての我が家の財産を大事に守って行く所存である!

最後に此度の我が家の別荘の新築に当たって、様々な工夫と努力によって驚異的な安価にて建設してくれた建築会社の社長と水道業者の友人達には心から感謝を述べたい!!

Kunstmarkt von Heinrich Gustav

All rights reserved