ビューティシルク シルク美容室 の日記

-

世界初の葉書と我がドイツ切手コレクション

2015.09.01

-

今でこそ葉書は世界中でありふれているが、世界初の葉書の発行について、一般人で知っている人は殆どいないのではなかろうか。

葉書を考案したのはPreußen(プロイセン)王国のGeneralpostdirektor(郵政大臣)E.Heinrich Wilhelm von Stephan (1831~1897年)であったが、当時Preußenの郵政省が葉書の発行を躊躇していた。

そうすると隣国のÖsterreich-Ungarn(オーストリア/ハンガリー)帝国が1869年6月に世界初の葉書を発行してしまったのである。

(とは言え1866年の"Deutscher Krieg"(普墺戦争)でPreußenに敗北し、"Deutscher Bund"(ドイツ連邦)から追い出されたÖsterreich(オーストリア)にとってはこの程度の事では、名誉挽回にもならないのだが・・・・)

世界初の葉書発行の名誉を奪われたPreußen王国の郵政省は暫く「してやられた!」と思ったかも知れないが、明くる年の1870年にBerlinの写真家Arbert Schwarzの協力を得て、世界初の「絵葉書」を発行したのである。

丁度、当王国がDeutsche-französischer Krieg”(普仏戦争)でフランスに圧勝し、翌年1月18日にDeutscher Bundの諸国を統一し、"Deutsches Kaiserreich"(ドイツ帝国)を成立させた、正に栄光に満ち溢れた年でもある。

更に世界初の切手の発行について書くと、切手と其の制度が発明される以前の郵便制度では、手紙の差出人ではなく受取人が郵送料を支払っていた。

ところが中には料金を惜しんで手紙の受け取りを拒否する人までいたそうである。

イギリスで教師をしていたRowland Hillは此の事に着目し、1837年に政府調査に対し自らの着想を纏めた小冊子「郵便制度改革、其の重要性と実用性」を提出した。

彼は此の本の中で重さ0.5Ounceのまでの手紙に対し1Pennyからなる国内均一の郵便料金を提案し、イギリス郵便制度の根本的な改革を成し遂げたのであった。

此の提案は1840年に法案が可決され、James Chalmersの着想により、手紙の差出人が郵便料金を支払った証として封筒に小さな印紙を貼る事になった。

此れが世界初の切手の発行となったのである。

其の後、此の切手を使った郵便配達法は瞬く間に全世界へ普及し、各国で次々と切手が発行されて行ったのである。

例を挙げると、スイスとブラジルで1843年、アメリカで1847年、ドイツ(当時のBayern王国)では1849年、フランスで1854年、そして日本では1871年に初めて発行されている。

当初、切手は印刷されたシートから鋏やナイフで切り取って使用していた。

此れに1854年にイギリスのArcherが発明した機械によって「目打ち」が付けられ、簡単に手で切り取る事が可能になっている。

切手や絵葉書は興味の無い人々にとっては単なる紙で出来た「印刷物」に過ぎないが、これ等を「支配階級」「上流階級」の人間が収集する様になると、其の意味や価値は大きく変わって来る。

これ等の階級に属する人は自分の趣味に幾らでも費用を注ぎ込むので、たかが切手や絵葉書でも希少価値の高い物では実にダイヤモンドや純金よりも値段が高くなっているのである。

究極の例を挙げると、1855年にスウェーデンで最初に発行された"Treskilling Yellow"と呼ばれるエラー切手が740万$(約6億8千万円)で落札、そして1856年に英領ギアナで発行された臨時切手、所謂"Giana Magenta"が2014年6月に950億$(約9億7千万円)で落札され、世界最高額となったのである。

又、2015年6月20日、スペインの画家Picasoがポーランドの詩人Apollinaireに宛てた素描とサインが入った絵葉書が約2300万円で落札された。

扨、余も趣味で切手、絵葉書共にコレクションにしている。

中でも特にドイツの切手コレクション(約1600枚:1870年~2015年)には大変な自信がある。

此の140年余りの歴史の中でドイツではDeutsches Kaiserreich(ドイツ帝国1871~1918年)、 Weimaler Republik(ヴァイマール共和国1919~1932年)、 NAZIS Drittes Reich(ナチス第三帝国1933~45年)、 BRD(西ドイツ1949年~現在)、 DDR(東ドイツ1949~1990年) そしてBundesrepublik Deutschland(ドイツ連邦共和国)と国家が何度も変遷している。

其の歴史を念頭に置いて見つめると、これ等の切手集は大変興味深いのではなかろうか。

これ等の一部は2013年の鳴門市ドイツ館に於ける我が個展の中の「おまけ」としてガラスケースの中で展示して来た。

余は金銭に興味が無いので、之には余り縁は無い故、コレクションに大金を注ぎ込む事等は到底出来ないが、知識と経験から成る「鑑定力」を養っている事、優れた人脈を持っている事で、少ない予算でかなり貴重なコレクションを成し遂げられる物である。

更に先祖代々の「士族根性」も作用して、今まで古美術品を多数収集して来た。

そう云う意味で余は美術品や其の他の財産には沢山の縁があるので有り難いと思っている。

かつて我が地元Brandenburg州の都Potsdamに住む友人で芸術・文化財保護団体"Rosenweiß Verein"の事務長で写真家のS.Radtke氏が古書店にて購入した絵葉書を余に送ってくれた。

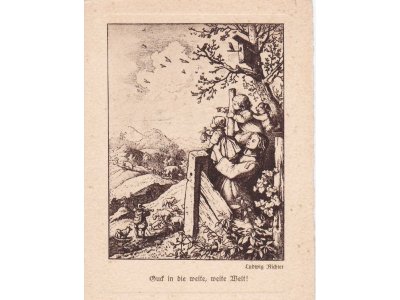

此れは19世紀ドイツ絵画の黄金期を築いたDeutscher Romantiker(ドイツロマン派)の代表者の一人、Ludwig Richter(ルドヴィヒ・リヒター 1803~1884年) の石版画で、>Guck in die weite weite Welt !<(遠い遠い世界を覗いてごらん!) との題名が付けれれている。

折に触れて余がドイツの文献や作品の特徴を元に鑑定した処、本物である事が判明した!

推定で1870年代の作品であるので、大袈裟な言い回しではあるが、世界でも最初期の葉書であると言える。

又、此の画家Richterの油彩画の作品は数が大変少なく、ドイツ国外では見る事はまず有り得ないだけに、そう云う意味でも絵葉書大の小品ではあるが大変貴重であると言える。

中でもDresden Gemäldegalerie(ドレスデン国立絵画館)では彼の作品の内7点を所蔵しており、余が当市の芸大の学生であった時には、毎週金曜日の「美術史」の授業は此の絵画館で行われていたので、特に親しみと思い出がある。

因みに余はDresden, Leipzig, Hamburg, Hannover各都市の美術館で常設展示されている彼の作品12点全て観て来た。

此れにて我が母校 Kunstakademie Dresden (ドレスデン国立芸術大学)の歴代の教授 Anton Graff(1736~1813年)、A.L.Richter そして我が恩師 Claus Weidensdorfer (1931年~)の作品、 即ち18世紀、19世紀そして20世紀と全て揃える事が出来た!

早速S.Radtke氏にも礼状を認めておいたのだが、彼から即座の返事があり、最初に購入した彼自身ですら「そんなに古い価値のある物だとは思わなかった。思いもがけない幸運だと思う!」と書いていた。

ある経済学者の言葉「金や物には磁石の様な性質があり、似た物を多く持つ者の処に集まって来る。」 又は、ドイツの詩人H.Heineの言葉 >Die Reiche erwirbt neuen Reichtum, die Arme verliert einfach sein Haben.<「金持ちは更なる富を得る、貧乏人は持っている物を直ぐに失う。」は(皮肉な言い回しではあるが)最近の世の中を見ていても正に至言也と思われてならない。

とは言え、余は個人的に「金持ち」である事が「幸福」の絶対条件であるとは決して思わない。

そうではなくて、人間の真の幸福とは金銭的な富にあるのではなく、自分の最も好きな事、大事な事を続けて実現する、又は獲得する事にあると確信している。

又、金銭欲の深過ぎる心卑しき者は、元々は血筋が卑しく貧しい家庭に生まれ育っていると見て間違いない。

反対に高貴な血筋や、裕福な家庭に生まれ育っている者は、生活に困る事や不満が無いし、「名誉」や「節度」を心得ている故、金銭への執着が希薄なのである。

これ等の事はSoziale Psychologie(社会心理学)による世界的な規模の調査でも実証されている。

余の最も好きなイギリスの諺 "Money does not always mean the happiness"(金がいつも幸せをもたらすとは限らない。)もあれば、古より 「巨万の富は大きな禍をもたらす。」と云う格言もあり、曹洞宗の開祖・道元禅師(公家の名門、久我家出身)も「財多ければ必ず其の志を失う。」と言われている位である。

不正や卑劣な事をして大金を巻き上げる悪人は駆除すべき「社会の害虫」であって、其の反対に収入は少なくとも(又は無報酬で)世の為、人の為に貢献している善人こそ、国宝の如く立派で尊い存在であると余は存じている。

Kunstmarkt von Heinrich Gustav

All rights reserved